Es bewegt sich etwas. In mir, in dir, in dieser Welt. Es entsteht eine Vielfaltskultur. Diversität, die uns wachsen lässt, die uns gegenseitig anreizt, uns zu entwickeln und zu erleben. In unserer Identität, in unserem gemeinsam, in der Natur. Ich bin AUCH schüchtern und mutig, AUCH bewusst und tollpatschig, AUCH stark und verletzlich, AUCH elegant und frech, AUCH kreativ und stur, AUCH energetisch und ruhig, überall gibt es ein AUCH. Und dieses AUCH macht uns lebendig. Es gibt uns die Möglichkeit zu wandeln. Uns mit der Welt um uns herum zu bewegen, uns mit jedem Lebewesen auszutauschen. Es gibt uns die Möglichkeit uns zugehörig zu fühlen, und uns einen Weg zu suchen, der den versteckten Teilen in uns Raum gibt. Menschen, die unbekannte Dinge in uns auslösen. Menschen, die Unbekanntes in sich entdecken. Es gibt uns die Möglichkeit neugierig zu bleiben und uns daran zu erinnern, dass es immer weitergeht. Dass wir genauso, wie wir gerade fühlen, nur jetzt fühlen, aber dass es diesen Teil in uns gibt, der sich immer wieder in verschiedensten Formen zeigen kann. In uns und miteinander. Wir sind AUCH zusammen und getrennt. Wir sind für die andere da, und gleichzeitig für uns selbst. Wir lieben sie und AUCH sie. Die Frage ist für mich, wie geben wir diesem AUCH Platz, wo unser Verständnis von Wahrheit und Authenzität geprägt ist von einem ODER? Wo wir alles veruchen ins kleinste Detail herunter zu brechen um es zu verstehen, es aus dem Gesamtbild herausfiltern und in seiner Einzelform zu betrachten. Wo sich ein Bauer für ein Gemüse entscheidet und alle Kraft hineinsetzt um den Rest der Welt von ihr ferzuhalten. Wo jeder Mensch eine Nationalität hat, jeder Ort ein Bild, jedes Land eine Moral. Wo es ein gut, und ein schecht gibt und ich mich für eines davon entscheiden muss.

Ich sehe das Wegbewegen dieser Werte in so vielen Richtungen in meinem Leben und ich entscheide mich für ein AUCH, welches mich, gemeinsam mit den Menschen um mich herum gestalten und kreieren lässt. Ich will, dass Pflanzen, Tiere und Menschen miteinander sind, und jeder sein darf, einen Teil formt, seinen Bedürfnissen angepasst in dem selben Moment. In der Landwirtschaft, in der Liebe, in der Sexualität, in der Politik. Dass wir als Queere Szene, in einer globalen Welt, gemeinsam als Teil der Natur, einander auf Augenhöhe begegnen.

Ich will mich bedanken. Bei den Menschen, die mich inspiriert haben, mich an solche Gedanken zu wagen. Meine Eigenen zu hinterfragen, meine Glaubenssätze aufzugeben und mir Neue zu überlegen.

Ich will mich bedanken bei den Menschen, die immer an mich geglaubt haben und von denen ich weiß, dass sie das auch weiterhin tun. Die mich gesehen haben, als diejenige, die ich in dem Moment war, die mich ernst genommen haben in meinem Sein. Ich will mich bedanken für die, die den Weg ausgewählt haben, der ihnen, von tiefstem Herzen als richtig erscheint. Für den sie manchmal so gefrustet waren, weil es so viel Mut, so viel Kraft, so viel Ehrlichkeit erfordert. Weil es weh tut und Angst macht und es keine Beispiele gibt. Weil der eigene Weg nur einmal gegangen wird und zwar von einem selber.

Ich will mich bedanken für all die Geschichten, die meine Welt vergrößtert, meinen Blick erweitert, meine Sinne geschärft, meine Gefühle platziert und meine Seele inspiriert haben. Danke für die wunderschönen Seiten, die sie mir gespiegelt haben; sie haben sie manifestiert, zum Leben erweckt. Ich vermisse sie, diese Menschen. Die mich an all das erinnert, mir abgenommen haben, mich selber wertzuschätzen. Die einfach waren, wodurch ich einfach sein durfte.

Seit 1,5 Monaten bin ich wieder hier. Und die Reise geht weiter. Ich trage das Erlebte in mir, doch spüre es wandeln. Sich anpassen, an das Jetzt. Das Bedürfnis auf dem Boden zu essen, wird schwächer; die beständige Liebe, die Sicherheit und das Vertrauen, dass alles was passiert, richtig ist, verändert sich. Alte Ängste kommen auf, alte Wunden werden sichtbar, alte Muster werden wach.

Ich will mich auch bedanken für die Distanz. Die Distanz zu meiner Geschichte, zu meiner Muttersprache, zu meinem alten Bild von mir und zu meiner täglichen Routine. Neue Sprache, neuer Ort, neues Tun. Ich hatte die Möglichkeit, obwohl ich mich so zuhause gefühlt habe an dem Ort, nicht mit ihm zu verschmelzen. Ich habe mich immer wieder wieder gespürt, in dem selben Moment, bin meinem Impuls gefolg, habe für mich mein neues Ich kreiert. Ich wusste, dass ich auf mich selber gestellt bin mit der Unterstützung von Etlichen um mich herum. Dass ich es hinkriege, was auch immer passiert.

Diese Kraft war irgendwann ausgeschöpft, hat sich verloren. Dieses Vertrauen, dass ich, einfach nur weil ich ich bin, den Weg finde, der gut für mich ist. Der Wille, wirklich das zu tun, was mir gut tut. Der Mut, dass zu zeigen, was ich fühle. Obwohl ich anderes gewöhnt von mir bin, obwohl ich jemand anderes zu sein schein. Umso mehr die Zeit dort, die Wörter, die Menschen, die Kultur, dass Essen, die Landschaft, die Körpersprache, die Musik ein Teil von mir geworden ist, umso mehr war ich involviert, umso näher gingen mir die Erlebnisse, der Schmerz, die Einsamkeit und die traurigen Blicke. Wie die der anderen, so die meinen. Und jetzt wo ich hier bin, bin ich einfach ganz da. Mein Schutz ist weg, die Distanz hat sich aufgelöst. Ich suche nach hier Händeringend um mich selber noch zu spüren. Dinge überwältigen mich, doch ich meine sie zu kennen. Ich meine wissen zu müssen, wie mensch mit ihnen umzugehen hat. Mir fehlt die Geduld und das Vertrauen, sie einfach geschehen zu lassen. Sie mich überkommen, ansupsen, aufwühlen und auch wieder gehen zu lassen. Mir fehlt dieser beobachtende Blick auf eine Szene, bei der ich weiß, dass ich sie einfach wieder verlassen kann. Dass die Szene nur eine Szene ist, und ich ein Zuschauer. Dass mein Blick nur eine Perspektive ist, nur ein Winkel von einem riesigen Bild. Dass ich nur eine Darstellung von Geschichte und Gegenwart, Werten und Träumen, Gefühlen und Eigenschaften bin, die jeder anders wahrnimmt. Dass du sein darfst und ich auch, dass du du bist und ich ich, dass wir frei sind. Dass wir nicht eins sein müssen um uns zu lieben. Dass unser gemeinsamer Weg dort gemeinsam ist, wo wir ihn gehen.

Ich will mich entscheiden. Für das AUCH. Für Beziehungen, in denen wir unser „RICHTIG“ selber kreieren, in denen wir wandelbar sind, in denen Veränderung erwünscht ist. Beziehungen, die mich nicht einschränken, sondern uns die Basis schenken, zu kreieren. In der ein WIR und ICH ist. In denen wir Verantwortung für unser eigenes Glück übernehmen, in denen wir Räume schaffen, ganz wir selber zu sein und uns zu trauen, unsere Liebe zu zeigen und anzunehmen, auf unsere ganz eigene Art.

Das Jahr in Israel war mehr als ein ODER. Es war die Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass ich mich irgendwo zwischen Sonnen und Schatten bewege, und beides zu mir gehört. Dass ich keine Legitimation in den Anderen suchen muss, um sein zu dürfen.

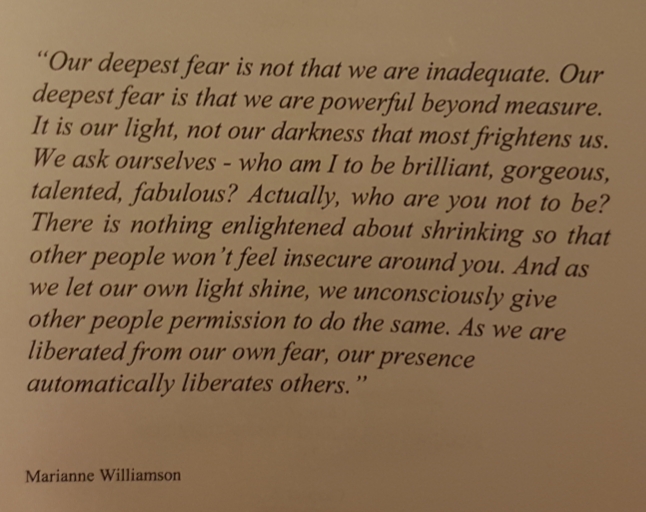

Als ich vor 3 Wochen in Enschede das Buch (Badulina) vergessen habe, hatte ich plötzlich ganz große Angst. Dass mein Hebräisch verloren gehen würde und damit all das Gelernte, all das Erfahrene und Erlebte. Als wäre das Buch der einzige Faden gewesen, der mich damit noch verbinden würde, der mir den Halt geben würde und das Vertrauen, dass diese Zeit für immer ein Teil von mir sein wird. Ich habe mich plötzlich ganz verloren gefühlt, ganz allein auf der Suche nach meinem eigenen Leuchten.

Manchmal brauche ich eine Erinnerung. Etwas oder jemand, der mir sagt: Du bist genau richtig, so wie du bist. Du darfst. Du weißt. Du kannst. Ja, ich weiß, wohin es geht. Ich darf meinem Gefühl vertrauen und daran glauben, dass das passiert, was passieren muss. Ich kann nichts vorraussehen und es gibt kein Zurück. Ich habe alles, um dem Jetzt zu begegnen. Ich darf Scheinen und Leuchten und einfach nur Sein.