Eine Woche bin ich hier. Jeder Tag beginnt mit einem kleinen Spaziergang druch die Gräser, Yoga und einem Fruchtshake. Dann geht die Arbeit los, Steine schleppen, Zement zubereiten, Schubkarren mit Kies befüllen und herumfahren, Erde, Sand und Stroh vermischen und die Lücken in der Reifenmauer stopfen. Mittagessen kochen, Duschen und dann Geige üben bis die Sonne untergeht, nahe dem Maulbeerbaum, dem Treffpunkt des Hofes. Vor dem Abendessen kommen die Kinder zu dem Baum, der hinter dem Gemeinschaftsraum mit Früchten nur so protzt. Das Mädchen mit den blonden Locken und der kleine Junge, der nie auf meine Fragen antwortet. Tagsüber spielen die beiden auf dem Sandberg. Sie sitzen da, die beine gespreizt, schaufeln den Sand von einer Seite zur anderen, füllen Formen und schütten sie wieder aus. „Ich helfe gerne“- meint sie, während wir die Eimer mit Sand für den Hausbau füllen. „Ich helfe gerne, weil ich es mag, mit Leuten zu sein. Und ich mag es mit dir zu sein, weil du dieses schöne Lied auf der Geige gespielt hast.“

Der Maulbeerbaum. In meiner Familie gibt es sogar ein Lied über ihn. Wir kannten sie alle in der Stadt. Zumindest glaubten wir daran. Nach und nach wurden sie weniger. Einen gibt es noch, am Harras, direkt an der Riesenstraße, hinter der Bushaltestelle. Nicht unbedingt der romantischste Ort, um Beeren vom Boden aufzuklauben. Das letzte Mal, als ich dort war, wollte ich der Frau, in die ich verliebt war, diese kostbaren Früchte zeigen. Ich bin auf den Baum geklettert und habe sorgsam ein paar gepflückt. Ich erinnere mich an sie im Licht der Straßenlampe um 1 Uhr nachts, Lippen und Zähne lila-blau.

Doch nicht nur der Baum bringt die Menschen hier zusammen. Auch der neue Mitbewohner Aviv. Er baut den Biemer, den er als Soldat im Dienstwagen mit sich fährt, im Gemeinschaftsraum auf und Menschen kommen zu Besuch. Er zeigt, dass er auf der Suche ist. Aviv wirkt irgendwie unschuldig, noch nicht so abgebrüht. Vor zwei Monaten hat er seine Sachen gepackt, den Großteil hinter sich gelassen, und ist losgezogen, hier der erste Halt. Er probiert sich aus mit Gemüse und Tee und nen Dreier hat er sich auch nicht entgehen lassen. Leider verschimmelt das Gemüse im Kühlschrank, das Mädl von letzter Nacht hat ihm die Freundschaft auf Facebook gekündigt und mit den Hofvermietern hat er sich zerstritten. Doch seine „Unvollkommenheit“ bringt einen Charme mit sich. „Plötzlich gibt es hier Community“ – meint Maya, als wir am Lagerfeuer seinen Abschied feiern. Wir singen Bella Chao und Ederlezi, reichen Brot mit Hummus wie einen Joint herum und reden über feministischen Porno. Mit einer kleinen Frage bringt Aviv die Menschen zum erzählen. Seine Suche steckt an. Mir wird klar, wie sehr ich eigentlich bezweifle, dass sich Menschen wirklich verändern können. Als wäre Authentizität etwas, mit der wir gesegnet sind oder eben nicht. Als wolle ich ihnen keine Chance geben, die ganzen Schichten der Erziehung und der Normen langsam abzutragen und sich selber näher zu kommen. Als wäre ihre Veränderung erst zu akzeptieren bei ihrer Vollendung. Ich genieße von dem Mut derjenigen, die diesen Weg bereits gegangen sind, und verurteile die, die nach Orientierung suchen. Welch Kontradiktion. Welch Hochmut meinserseits. Dabei begegne ich fortlaufend inspirierende Menschen, die mir von dem Moment erzählen, an dem sie beschlossen haben, etwas zu verändern. An dem sie in die Wüste gegangen sind um die Stille und Einsamkeit aufzusuchen. An dem sich eingestanden haben, dass sie noch etwas zu lernen haben, Dinge, die vielleicht schwierig sind zu akzeptieren. Denn sie dem Sinn des Lebens, den sie sich bisher erschlossen haben.

Ein Frosch hüpft an mir vorbei. Ich sitze Im Gemeinschaftsraum auf dem Hof von Udi und Maya, mal wieder. Es fühlt sich vertraut an hier. Ich kenne die verschiedenen Schlafplätze, in denen die beiden zeitweise schon gewohnt haben. Die Komposttoiletten, den Hühnerstall, die Selleriequelle und die jungen Eukalyptusbäume, die ich selber gepflanzt habe. Jedes mal wenn ich herkomme, ist etwas anders. Die Küche hier, der Schlafplatz dort. Neue Menschen hier vor Ort. Und ich, jedes Mal ein Stückchen anders. In unserem Wandel werden wir begleitet von den Pflanzen und Tieren, die dem Laufe des Jahres folgen. Als ich zum ersten mal hier war, war es staub trocken und meine Füße quälten sich mit den vielen kleinen Dornen zwischen den trockenen Gräsern. Es war die Zeit der Granatäpfel und der Feigen, der Notwenigkeit der Abkühlung im Teich. Mit der Regenzeit verwandelte sich der Boden zu grünem Samt unter den Sohlen und lud jauchzend zum spazieren ein. Zitrusfrüchte bildeten gelb-orangene Flecken zwischen dem Grün. Jetzt, ein halbes Jahr später, trocknen langsam die Halme und der Boden bekommt Risse. Die Wiese bekommt einen Stich an Violett, gemischt mit dem beige-braun der eingehenden Gräser. Kakteen sind nur so übersäht von Schneckenhäusern und Frösche werden nachts munter und lachen, streiten, flirten. Es ist die Zeit, wo die Schlangen aus ihrem Winterschlaf überwachen, die Wolken am Himmel immer seltener werden und die Vögel in Riesenschwärmen über unseren Köpfen vorbeiziehen. Sie machen hier ihre Pause, bereit für die Reise in den Sommer des Nordens.

Kurz bevor ich fahre, gehe ich nochmal über den ganzen Hof, bis an hintere Ende, wo der versprochene parkistanische Maulbeerbaum steht, der mit den langen zuckersüßen Früchten. Sie erinnern mich an dem Sirup aus Istanbul, den ich meinem Papa mitgebracht habe. Ich war mir damals so sicher, dass es eine solche natürliche Süße nicht geben kann. Ich wurde eines besseren belehrt.

Jeden Morgen schnappe ich mir meinen Mitbewohner Non um eine Runde im Viertel zu drehen. Wir laufen durch die Straßen von Shapira, klettern an Zäunen hoch und pflücken die vergessenen Zitronen. Wir sammeln Holz und Blätter für neue Blumenkästen und Non zeigt mit das älteste, rot geschrichene Haus eines damaligen Scheiches, noch vor der Unabhängigkeit 1948. „Lauf für mich mit“ ruft mir eine Frau im Rollstuhl zu, nachdem ich sie lachend grüße.

Jeden Morgen schnappe ich mir meinen Mitbewohner Non um eine Runde im Viertel zu drehen. Wir laufen durch die Straßen von Shapira, klettern an Zäunen hoch und pflücken die vergessenen Zitronen. Wir sammeln Holz und Blätter für neue Blumenkästen und Non zeigt mit das älteste, rot geschrichene Haus eines damaligen Scheiches, noch vor der Unabhängigkeit 1948. „Lauf für mich mit“ ruft mir eine Frau im Rollstuhl zu, nachdem ich sie lachend grüße.

Neben diesen Momenten der Idylle, gibt es Tränen, Wut, und Explosionen aufgestauter Energie. Die Kleine darf ihren Halb-Vater nicht berühren, sondern nur auf Abstand sehen. Sie kann nicht mit anderen Kindern spielen und muss ihre Freude, ihr Lachen, ihr Spiel und ihre Umarmungen auf die 3 sogenannt „erwachsenen“ Menschen reduzieren, mit denen sie hier zusammen lebt. Der Radius ist ein Haus mit zweieinhalb Zimmern und kleinem Hof mit Blumen und Kräutern. Außerdem haben wir die Straße zum Nachbarschafts-Fußballplatz und Zirkuszelt ernannt. Jeden Tag kommen neue Spiele auf, es werden Schatten-Planen und Blumenkästen gebaut, Jonglagebälle gebastelt, Pferde eines unfreundlichen Besitzers gefüttert und Gerüche geraten. Ich werde zur Fußballtrainerin, zum Trampolin, zur gefräßigen Katze und zur Speise des Löwen, die von den Wellen seines durstlöschenden Trankes überschwemmt wird. Die Kreativität wird verdoppelt und die Scham halbiert. Was zählt ist, dass wir es uns hier so angenehm wie möglich gestalten und füreinander da sind, auch wenn sich alles so abstrakt und unwirklich anfühlt. Und wenn ich ehrlich bin, ich lerne und spiele und erlebe und bin dankbar, dass ich irgendwo mithelfen kann.

Neben diesen Momenten der Idylle, gibt es Tränen, Wut, und Explosionen aufgestauter Energie. Die Kleine darf ihren Halb-Vater nicht berühren, sondern nur auf Abstand sehen. Sie kann nicht mit anderen Kindern spielen und muss ihre Freude, ihr Lachen, ihr Spiel und ihre Umarmungen auf die 3 sogenannt „erwachsenen“ Menschen reduzieren, mit denen sie hier zusammen lebt. Der Radius ist ein Haus mit zweieinhalb Zimmern und kleinem Hof mit Blumen und Kräutern. Außerdem haben wir die Straße zum Nachbarschafts-Fußballplatz und Zirkuszelt ernannt. Jeden Tag kommen neue Spiele auf, es werden Schatten-Planen und Blumenkästen gebaut, Jonglagebälle gebastelt, Pferde eines unfreundlichen Besitzers gefüttert und Gerüche geraten. Ich werde zur Fußballtrainerin, zum Trampolin, zur gefräßigen Katze und zur Speise des Löwen, die von den Wellen seines durstlöschenden Trankes überschwemmt wird. Die Kreativität wird verdoppelt und die Scham halbiert. Was zählt ist, dass wir es uns hier so angenehm wie möglich gestalten und füreinander da sind, auch wenn sich alles so abstrakt und unwirklich anfühlt. Und wenn ich ehrlich bin, ich lerne und spiele und erlebe und bin dankbar, dass ich irgendwo mithelfen kann.

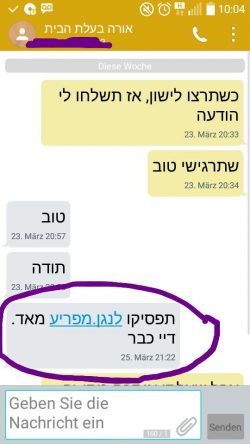

„Hört auf zu spielen. Es nervt enorm. Es reicht!“

„Hört auf zu spielen. Es nervt enorm. Es reicht!“