Meine Vermieterin ruft mich. “Mami! Komm mal rüber!“ Ich hatte mir zur Feier des Tages (die Sonne scheint und noch kann ich mich einigermaßen sorglos auf die Straße begeben) ein bodenlanges Kleid angezogen und einen bunten Schal um die Schultern gelegt und war gerade bereit, meinen Füßen etwas frische Luft zu gönnen und zum Markt zu gehen.

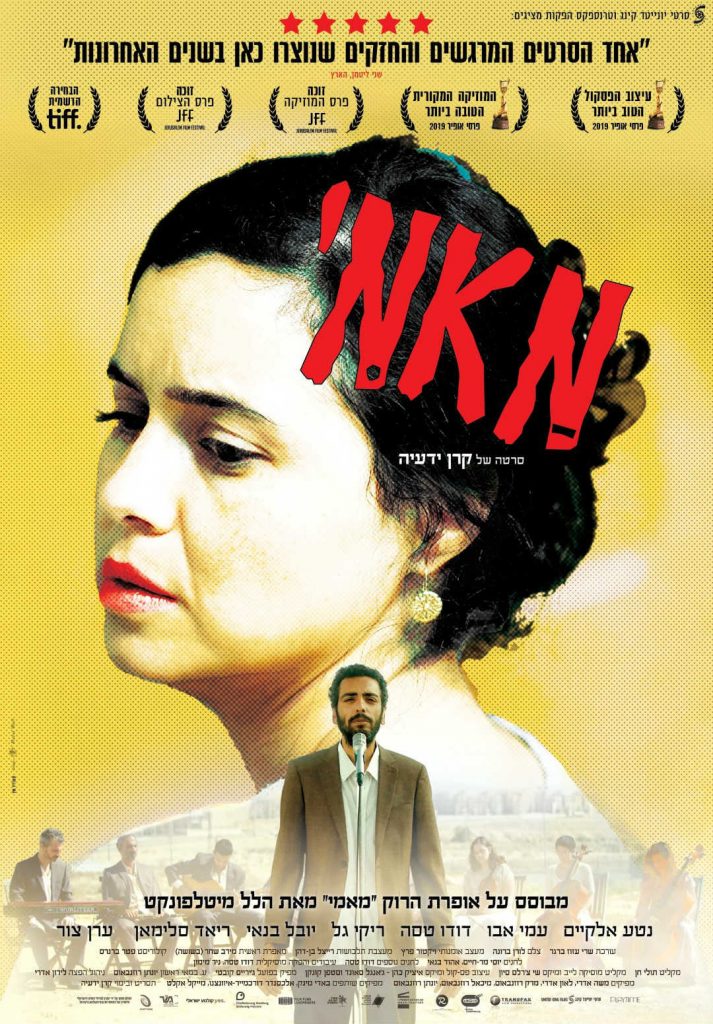

Ich denke an den Film “Mami”, den ich noch vor ein paar Wochen gesehen habe und grinse schweigend in mich hinein.

Dann laufe ich ums Haus und klopfe an ihrer Tür. „Warte Mami. Bin gleich da“ Sie macht die Tür auf und bietet mir einen Stuhl in dem weiß glänzenden Wohnzimmer an. In einer Ecke sehe ich ein Aquarium neben einem 3 mal so großen Flachbildfernseher. Auf dem Tisch stehen mindestens 10 Packungen Zucker, daneben einige Kilo Reis, 4 Flaschen Bratöl und eine Cola. „Wie lange wohnst du schon hier? Und wie viel bezahlst du Schemer? In bar? Was machst du sonst? Bist du Studentin?“ Ich beantworte ihre Fragen eine nach der anderen und frage sie dann: „Ist was los?“ „Ja, Mami, es gibt ein Problem. Dein Mitbewohner macht mit dir Business.“ Sie ascht ihre Zigarre ab und wiederholt: „Wie haben hier ein richtiges Problem.“ Sie erklärt mir die Gesetze zum Thema Untermiete und dem großen Fehler meines Bewohners, ihr nicht von meinem Einzug zu erzählen. Ich zeige Verständnis und frage nach einer Lösung. „Geduld Mami. Erstmal hör mir zu. Wir haben hier ein Problem.Der macht mit dir Business“ Ich versuche ihr zu erklären, dass mein Mitbewohner ein Freund von mir ist, dass wir Dinge auf Vertrauensbasis regeln und dass das mit dem Sublet Gang und Gebe ist heutzutage. “Er hat einfach kein Geld, um die Miete alleine zu zahlen. Du weißt, wie schwierig die Situation hier ist.“

– „Aber er war nicht ehrlich zu uns. Er hat Zick Zack gemacht, ist nicht direkt zu uns gekommen. Ich bin wütend!“

– „Er hat glaub ich einfach nicht dran gedacht. Aber bitte, rede selbst mit ihm, bringt die Karten auf den Tisch.“

– „Nagut. Jetzt muss ich mich aber erstmal beruhigen. Bis dahin, schweige darüber!“

– „Ich kann das nicht gut, ich bin ein offenes Buch.“

– „Wenn es um euch geht, dann lügst du nicht, aber uns macht ihr was vor! Ich erhöhe die Miete ums Doppelte!“

Mir steigen Tränen in die Augen. „Dann ziehe ich wohl aus. Das kann ja keiner bezahlen. Du kennst die Situation gerade. Es ist nicht einfach.“

„Wein nicht. Ich bin nicht sauer auf dich. Er hat einen Fehler gemacht! Er soll 10.000 Shekel zahlen und du lebst da umsonst. Er soll verschwinden!“

Mit Knoten im Hals erwidere ich: „Er ist ein Freund von mir.“

„Hör auf zu weinen! Ich will dir nicht weh tun! Wenn kein Corona wäre, würde ich dich jetzt umarmen. Aber er hat einen Fehler gemacht! Ich bin richtig sauer.“

„Bitte rede mit ihm.“

„Ich muss mich erstmal beruhigen. Was hast du gesagt, studiert du? Spielst du ein Instrument? Unterrichtest du auch? Ich habe Hackbrett gespielt. Und ich spiele Darbuke. Ohne Noten, einfach so.“

Wir wechseln für eine Weile das Thema und sie beschließt: „Gut, ich werde mit ihm reden. Für meine Verabredung bin ich eh schon zu spät. Aber sag ihm. Alles nur wegen dir! Du hast ein gutes Herz. Nur wegen dir mache ich das!“

Ich hole Schemer in die Wohnung. Er will alleine mit ihnen reden. Ich warte draußen und hoffe, dass er nicht mit ihnen diskutiert, dass er nachgibt.“ Nach einer viertel Stunde klopfe ich an die Tür.

„Du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt!“

Schemer sitzt, dünn wie er ist, auf dem Prangerstuhl, und versucht den Abstand einzuhalten, um sich vor dem Virus zu schützen.

„Wir hatten ein gutes Gespräch. Ihr bekommt einen neuen Vertrag, gleicher Mietpreis. Schemer hat seinen Fehler eingestanden und um Verzeihung gebeten. Er ist ein guter Mensch. Aber Schemer, du weißt, dass sie dich verteidigt hat, oder? Sie ist eine gute Freundin.”

– “Er ist auch ein guter Freund.” entgegene ich und denke an all die Male, die ich bei ihm Unterschlupf gefunden hab, zu den Zeiten, in denen ich kein Zuhause hatte. Dann hab ich mich auf sein Sofa gesetzt, mir wurde warmer Chai in die Hand gedrückt und er hat mich gefragt, wie es mit der Liebe ausschaut.

Sie fährt fort: “Weißt du, ich erinnere nur gute Dinge. Jemand neben mir weiß, dass er mir etwas angetan hat und ich komme und umarme ihn. Ich habe keine Erinnerung an schlechte Dinge. Am Ende geht es nicht ums Geld. Am Ende sind wir alle Mensch.“ Ihre Augen füllen sich mit Tränen.

„Wenn kein Corona wäre, würde ich dich jetzt umarmen.“ sage ich.

Wir stehen auf. „Schemer, Nimm das hier mit, den Reis! Jetzt komm schon! Ich werf ihn dir zu. Fängst du?“ – Ich sehe wie schwer es ihm fällt. Mit dem Reis in der Hand gehen wir nach draußen.

Wir gehen weiter und stoßen auf meinen Lieblingsbaum, den Fikus. Die Fäden, die aus den dicken Ästen nach unten wachsen, bilden Seile, an denen wir uns hochziehen. Von dort aus sehen wir, dass er in Partnerschaft lebt, denn auf der anderen Seite kommt ein zweiter Baum zum Vorstein, mit dessen Stamm er verwachsen ist. Sein Partner trägt eine dicke bröckelige Rinde morsche Ast-Ansätze.

Wir gehen weiter und stoßen auf meinen Lieblingsbaum, den Fikus. Die Fäden, die aus den dicken Ästen nach unten wachsen, bilden Seile, an denen wir uns hochziehen. Von dort aus sehen wir, dass er in Partnerschaft lebt, denn auf der anderen Seite kommt ein zweiter Baum zum Vorstein, mit dessen Stamm er verwachsen ist. Sein Partner trägt eine dicke bröckelige Rinde morsche Ast-Ansätze.

Mit schnellen Schritten nähere versuche ich die Gasse hinter mir zu lassen. Meine Aufmerksamkeit richtet sich auf die Musik. An einer Ecke wird gefeiert, tausend Servietten bedecken den Boden, Leute essen und tanzen und rufen laut. Ich suche den Weg zurück zur Hauptstraße um Kakis/Sharon für meinen Mitbewohner zu kaufen. „Es gibt keine, aber du kannst mich haben“ erwidert mir ein Verkäufer. Ich beschließe niemals bei ihm zu kaufen. Mit einem Karton voll von Spinat und Sellerie, Süßkartoffeln und Erdbeeren, mache ich mich auf den Weg nach Hause.

Mit schnellen Schritten nähere versuche ich die Gasse hinter mir zu lassen. Meine Aufmerksamkeit richtet sich auf die Musik. An einer Ecke wird gefeiert, tausend Servietten bedecken den Boden, Leute essen und tanzen und rufen laut. Ich suche den Weg zurück zur Hauptstraße um Kakis/Sharon für meinen Mitbewohner zu kaufen. „Es gibt keine, aber du kannst mich haben“ erwidert mir ein Verkäufer. Ich beschließe niemals bei ihm zu kaufen. Mit einem Karton voll von Spinat und Sellerie, Süßkartoffeln und Erdbeeren, mache ich mich auf den Weg nach Hause.